みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社様

開発プロジェクトの効率化と品質向上施策として 「バグスキャン自動化サポート」サービスを実施 dotTEST/Jtestにより静的解析が現場改善の契機に

- ソフトウェア品質保証

- 関連サービス/製品:

-

C# VB.NET対応 静的解析・動的解析 テストツール dotTEST

Java対応静的解析・単体テストツール Jtest

(左から)水野 友太 副部長、葛谷 憲彦 部長

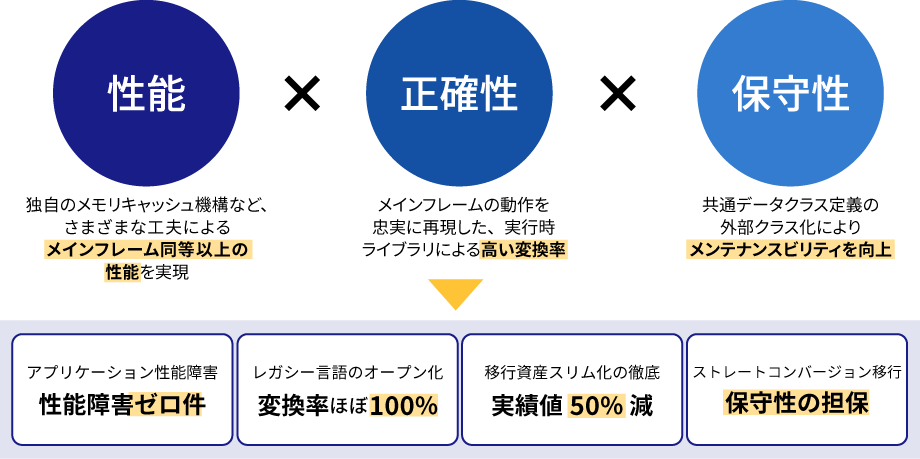

「Xenlon〜神龍 モダナイゼーションサービス」のポイント

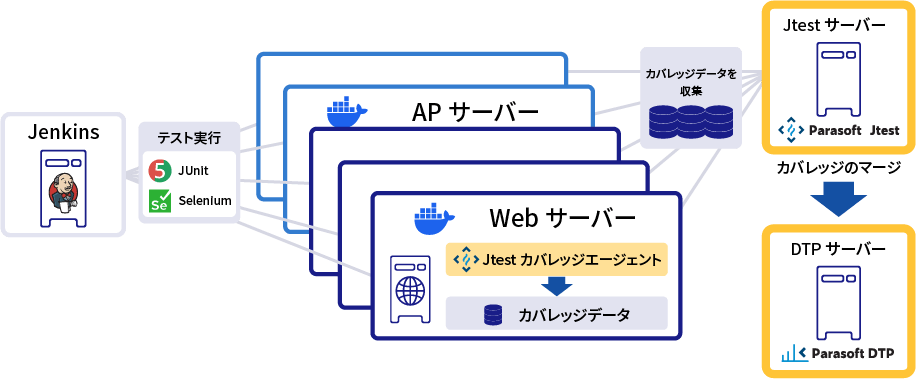

JtestとParasoft DTPを利用したカバレッジデータレポート

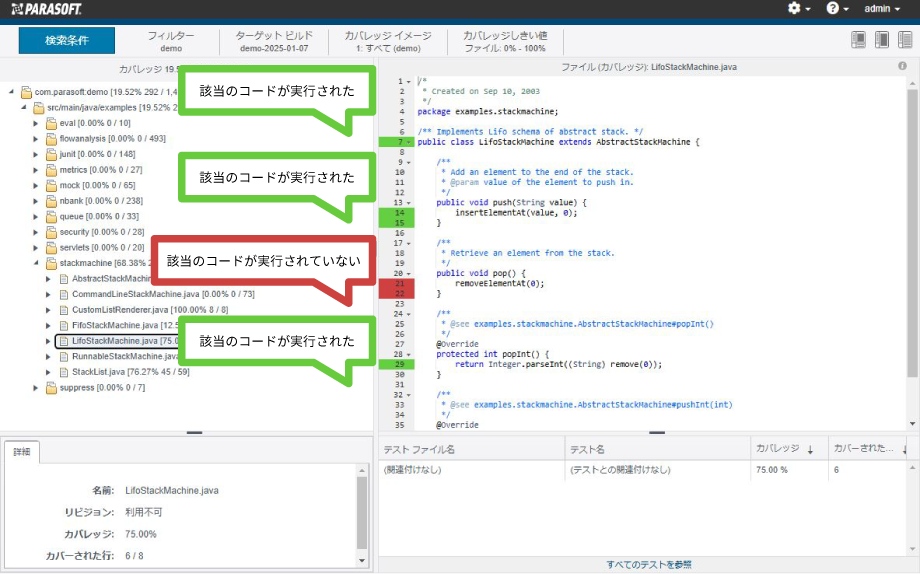

Parasoft DTPではJavaファイル単位でカバレッジの確認が可能

産業公共事業本部

産業ビジネス第3事業部

SRFビジネス部長

産業公共事業本部 産業ビジネス第3事業部 SRFビジネス部 副部長

産業公共事業本部

産業ビジネス第3事業部

SRFビジネス部

エキスパート

産業公共事業本部 産業ビジネス第3事業部 SRFビジネス部 チーフ