導入事例ビジネスアナリティクス『Pentaho』 で実現する研究情報の分析システム

お客様

- 国立研究開発法人科学技術振興機構様

カテゴリ

-

ビジネスソリューション

国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、JST)は、「科学技術イノベーションの創出に向けた研究開発戦略の立案」、「科学技術イノベーション創出の推進」、「科学技術イノベーション創出のための科学技術基盤の形成」等を柱に、日本の科学技術の発展のために事業を行っている。大学や公的機関と企業の研究や開発を JST が繋ぎ、日本の科学技術の底上げや国際的な科学技術の共同研究等を推進している。

左)情報企画部 徳永 望人 氏、右)情報企画部 黒澤 努 氏

情報発掘業務

重要な取り組みの一つとして、社会課題の解決に向けて、新たに研究者や研究機関を発掘していくことがある。これから必要となる研究分野に関する情報をいち早く察知し、集中的に国の研究費を配分することで、より強力に科学技術を推進している。すなわち、科学技術の強いところを更に伸ばし、弱いところを補強するための施策である。集中的な配分先を決めるためには、JST が過去に推進した研究を含めた国内外の研究情報を広範囲に収集し、研究者の最新情報、論文情報(論文数)、特許・技術情報(特許数)、またファンディングの情報(配分額)等を収集して研究の成果を可視化したり全体を俯瞰したり、研究動向を分析することで的確な判断をする必要がある。「アメリカやEU、中国など、他国の研究成果と比較しながら、常に日本の研究ポジションを把握しておく必要があります。そのためには、JST が保有している情報だけではなく、国内の他の助成機関の情報や海外の情報も取得する必要があります」(黒沢氏)

JSTは、研究者や研究機関、研究成果等を把握するために数々のシステムを構築してきた。関係する情報は、10を超えるシステムやデータベース内に豊富に蓄積されている。

この他に、研究者が作成する研究報告書や、国内外のその他の情報を含めると、取得すべき情報は非常に広範囲に及ぶ。また、各システムやデータの連携が不十分なため、重複するデータも数多く存在する。

「研究者の方々は、所属する機関や組織が変わることがありますが、所属情報が古いまま登録がなされていたり、名寄せが不十分なために重複したデータがあったりと、最新の情報管理が難しい状況でした。これら、重複したデータや散在したデータを整理することに数週間から数か月時間がかかるだけでなく、中にはデータを手に入れることが出来ないことも多々ありました。」(黒沢氏)

このような情報取得は業務が発生する都度行っており、1,000人を超える JST の職員等が行っており、人的な労力やコストを要していた。

【情報収集先】

BI 導入を決めたきっかけ Pentahoの選定理由

導入するシステムには、保有しているデータや過去の情報を適切に収集し、タイムリーに可視化できることが求められた。また、複数のシステムやデータベースに分散した情報をデータウェアハウス(DWH)に集約し、重複したデータを正規化することで、精度の高い情報を分析できることが重要だった。これらの要素を兼ね揃えたソリューションを導入するための検討が行われた。候補としてグラフィカルにデータを表示することが出来るチャートツールや、レポートに強いビジネスインテリジェンス(BI)製品が挙げられ、Pentaho も候補の一つとして期待された。

「データの可視化の方法については、これまで具体的なイメージが無かったため、Pentaho の自由度の高い OLAP 分析機能は非常に魅力的でした。」(徳永氏)

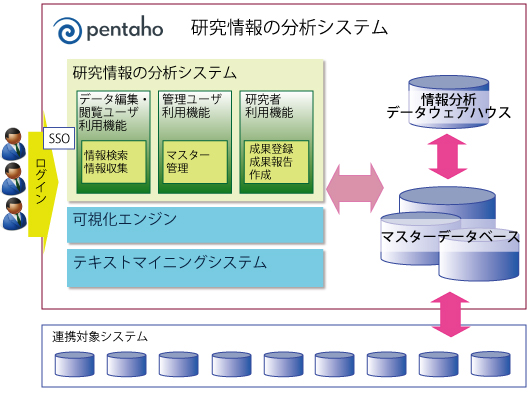

【システムイメージ】

複数社の入札の中から、多次元 OLAP 分析エンジンを搭載したビッグデータ対応のPentaho が採用された。Pentaho のOLAP 分析エンジンは、利用者が自由に分析軸を設定したり、情報にフィルターを掛けて可視化しやすい機能が揃っている。また、Pentaho は無制限のユーザが利用することが出来るサーバライセンス形式をとっており、JST の多くの職員が利用する BI として適していた。

「Pentaho を導入することでJSTが持つ課題が改善できることが分かりました。またテクマトリックス社のプレゼンテーションも分かりやすく、質問に対する受け答えも誠実で具体的でした」(黒沢氏)

「Pentaho は既存のグループウェアと連携するという要件に対して、シングルサインオンや WEB の組み込みが可能な点で最適であり、そこで他の製品と差が出ました。」(徳永氏)

「Pentaho を導入することでJSTが持つ課題が改善できることが分かりました。またテクマトリックス社のプレゼンテーションも分かりやすく、質問に対する受け答えも誠実で具体的でした」(黒沢氏)

「Pentaho は既存のグループウェアと連携するという要件に対して、シングルサインオンや WEB の組み込みが可能な点で最適であり、そこで他の製品と差が出ました。」(徳永氏)

業務の改善

導入システムは、BI の他にもテキストマイニングに対応したソリューションとして、IBM Contents Analytics with Enterprise も導入され、両製品をポータルシステムで制御する仕組みが取られた。開発スケジュールは非常に短期であったが、全てのシステムをワンストップで開発が可能な開発体制を整えた。「さまざまな追加要求や仕様変更にも柔軟な対応をしていただき助かりました。」(黒沢氏)

「トライ&エラーを繰り返しながら開発を進めてくれたところが良かったです。」(徳永氏)

Pentaho は、取得したデータを即座に OLAP キューブ作成・ビジュアル化をして確認しながら開発を進めることができるプラットフォームが整っているため、手戻りなどを最小限に留めることが可能だ。この機能を最大限活用した開発手法により、スケジュール通りにシステムをリリースした。

【画面イメージ】

導入はスムーズに実現し、Pentaho を利用することで情報の取得業務は劇的に改善した。現在では、これまでに投資した研究課題数や研究者数、配分額等、過去40年以上に渡るデータを自由に可視化、分析している。以前のように限定された研究情報に限らず、広範囲にわたる情報を俯瞰して分析したり、Pentaho の多次元分析機能を利用して深掘りしていくことも可能となった。また、分析用の WEB ポータルシステムを別途構築し、Pentaho が取得したデータをこの WEB ポータルシステム上に導き出す事で、多くの利用者にとって、直感的でわかりやすい環境を整えた。この結果、任意の情報を瞬時に取得することができるようになった。また、詳細な分析は、Pentahoを直接操作し、自由な OLAP 分析を実現させた。

「システムのパフォーマンスが非常に良く、業務効率が格段に上がったので助かっています。あとはJSTのデータ整備の進捗次第ですね。」(黒沢氏)

今後、Pentaho で取得するデータをさらに増やす予定で、より広範囲な情報分析に役立てて頂く見通しとなっている。

「システムのパフォーマンスが非常に良く、業務効率が格段に上がったので助かっています。あとはJSTのデータ整備の進捗次第ですね。」(黒沢氏)

今後、Pentaho で取得するデータをさらに増やす予定で、より広範囲な情報分析に役立てて頂く見通しとなっている。

国立研究開発法人科学技術振興機構

本件についてお問い合わせ

テクマトリックス株式会社

東京本社ビジネスソリューション事業部

ビジネスソリューション営業部03-4405-7846

- メールでのお問い合わせ

- bs-sales-div@techmatrix.co.jp